2023.03.02 更新

リノベーションでよくある7つの失敗!上手に回避するには?

リノベーションは良いなと思うけど、経験がないから失敗するかもしれない…と不安ではありませんか?ここで紹介するヒントをあらかじめ知っていれば、誰でも失敗せず、良い中古マンションを買って、リノベーションすることができます。

実際、この回避策を参考にすることで、多くの人が満足度の高い中古リノベーションをできるようになりました。

この記事では、よくある7つの失敗例とともに、それぞれの回避策をお伝えします。最後まで読めば、後悔のないリノベーションを実現できるでしょう。

なお、すでに所有物件があり、リノベーション設計・工事だけの場合は、「5. 設計士(建築士)の実力がない」からお読みください。

Author

目次

購入・リノベ目的が明確になっていない…

リノベーションをする大きな理由に「お洒落な空間にしたい」や「暮らしやすい間取りにしたい」があります。まさにリノベーションの醍醐味の1つですよね。

ですが、これだけでは、住み始めて何年か経ってから「なんでこんな家にしてしまったんだろう…」と後悔してしまうことがあります。

なぜなら、「家を買ってリノベーションするまで」は皆さん一生懸命に考えます。でも、大切なのは「買って・リノベして・住んで…」そして「その後どう暮らしていきたいのか?」です。

つまり、最終的に家をどうしたいかの目的(ゴール)を明確にすること。目的によって、選ぶべき物件も、リノベーションでつくる空間もまったく変わってきます。

たとえば、こんな目的があります。

- 将来的に貸したい

- 将来的に売りたい

- ずっと住み続けたい

- 子育てしやすい家にしたい

…etc

一方で、目的(ゴール)を明確にせずに家を買ってしまうと失敗します。

いざそのときになっても、対応できない家だと立ち往生してしまうからです。具体的な失敗ケースを紹介していきます。

1-1 売りたくても売れない

何十年後かに売ることになった際、必ずしも売却してプラスになるとは限りません。トントンになるならまだ良いのですが、売却してもマイナスになりローンが残ってしまう場合には、売りたくても売れなくなってしまうことがあります。

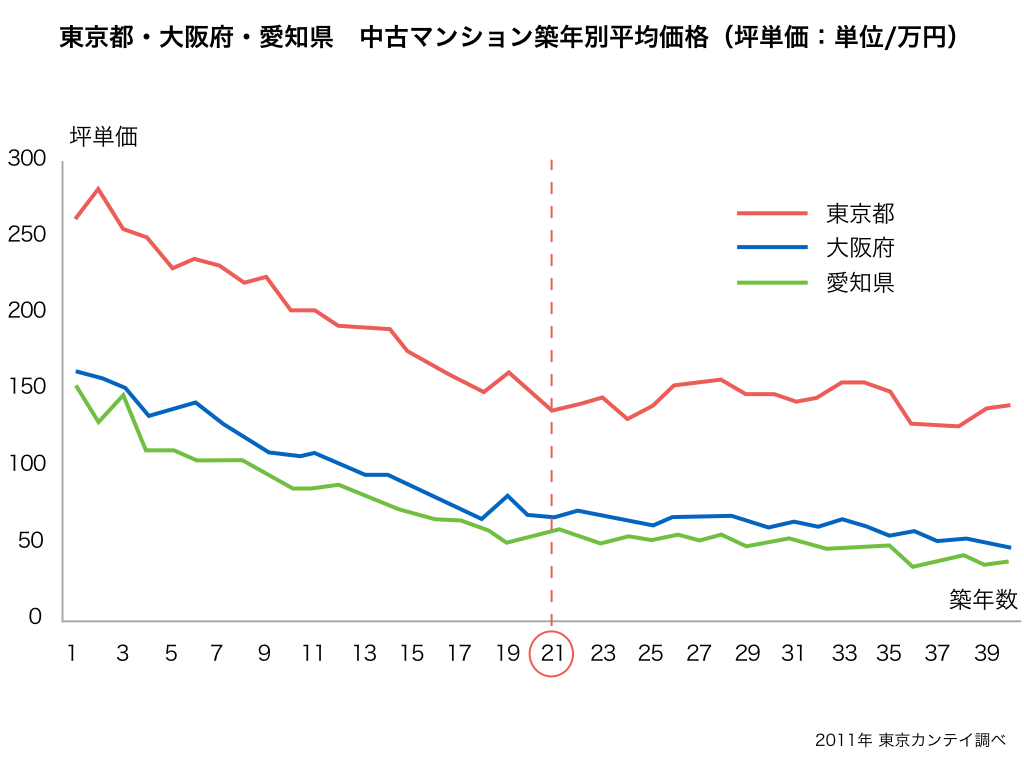

結論からいうと、築20年より新しい物件は売却時にマイナスになりやすいです。上図(築年別平均価格)をご覧ください。赤いグラフが東京都です。

結論からいうと、築20年より新しい物件は売却時にマイナスになりやすいです。上図(築年別平均価格)をご覧ください。赤いグラフが東京都です。

新築から築20年ぐらいまで中古マンションの物件価格は下落しつづけます。たとえば、築5年の築浅マンションを購入したとします。この場合、30年後(築35年)に売却しようと思っても、高確率でマイナスになるでしょう。なぜなら、築20年ぐらいまでの間に、価格は下がりつづけるからです。

一方で、築20年以上は、価格は横ばいになっているのが分かります。購入時の物件価格が底値に近いため、将来的な下がり幅が少なく、相場が上昇すればプラスになることも。将来的な売却を検討している場合には、築年数が20年以上のマンションがおすすめです。

1-2 貸したくても貸せない

将来、賃貸に出そうと思っても借り手がつかなかったら困りますよね。計画倒れです。借り手がつきにくい物件にはいくつか特徴があります。例えば、最寄り駅から徒歩11分以上のマンションです。

賃貸は駅から近ければ近いほど借りられやすいとされています。物件検索サイトなどで「徒歩10分以内」といった条件を設定する人がほとんどですよね。そのため、将来的に貸しに出すことをイメージしているなら、徒歩10分以内のマンションがおすすめです。

また、将来的な売却や賃貸に出すことを想定しているならば、リノベーションの際にも注意が必要です。設計時にあまりにもワクワクしてしまい、自分だけの独特な感性をつめこみすぎると、一般受けせず、借り手がつきにくくなる場合も。リノベーションするにしてもシンプルなデザインを心がけましょう。

1-3 住みたいけど住み続けられない

購入した家で長く暮らしていると、家族構成やライフスタイルの変化によって間取りが合わなくなります。

実際に、間取りが合わなくなったことが要因で住み替える人も多く、住宅購入者の約6人中1人が住み替えを検討しているというデータがあります(長谷工総合研究所調べ)。

間取りがフィットせずに住み替えを余儀なくされる原因としては、いろんなことを想定して造られた「ガチガチ空間」が考えられます。こうした空間では、想定外が起きてしまった際、柔軟に対応できません。

間取りがフィットせずに住み替えを余儀なくされる原因としては、いろんなことを想定して造られた「ガチガチ空間」が考えられます。こうした空間では、想定外が起きてしまった際、柔軟に対応できません。

たとえば、将来的に子供部屋が必要だろうとあらかじめ1つ部屋を用意したとします。

しかし、想定外にもうひとり子供が増えたらどうでしょうか?想定外に部屋はいらないと言われたら?想定外に親と一緒に住むことになったら?未来に何が起きるかなんて誰にもわかりません。そんなとき「ガチガチにつくられた空間」では対応できないと思いませんか?

そこで、おすすめなのは、いまの時点で必要最低限の間取り。

部屋の数はできるだけ少なくしましょう。かなり広くて余白のある空間になり、とても気持ちが良いです。そして、何か想定外なことが起きて部屋が必要になったら、余白の箇所につくればOKです。

逆に、部屋をつくる必要がなかったらラッキー。心地いい広い空間を維持できます。可変性のある間取りを意識すると、将来も長く付き合っていける家になるでしょう。

1-4 子育てに向かない空間だった

壁で細かく仕切られた空間は死角が多いですよね。ヨチヨチ歩きの小さい子供がいる家庭では大問題。ほんの少し台所にいった瞬間、見えないところで子供がゴチンと頭を強く打ったりと気が抜けません。

せっかくリノベーションをしたのに、子育てに不向きな空間が原因で住み替えとなったら悲しいですよね。

子育て家族にとっては、台所に立って全体を見渡せる空間にすると安心です。そのためには、できるだけ壁のない空間にしましょう。もし、子供が大きくなって子供部屋が必要になったら、後で壁をたてて部屋をつくればOKなのですから。

失敗1を回避するには?

家を買ってリノベーションする前に、目的(ゴール)を明確にしましょう。

将来的に貸したい

将来的に売りたい

ずっと住みたい

子育てしやすい家にしたい

…etc

そうすれば「買うべき物件」と「するべきリノベーション」がはっきりと分かります。また、将来の想定をあらかじめしているため、いざそのときになっても、計画通りに対応できます。

予算設定を間違って大怪我する…

「いまの預貯金がこれくらいだから予算はこれくらいにしよう!」「いまの家賃と同じくらいの月々の支払いだったら大丈夫だろう!」…という感じで安易に予算を決めていませんか?実はこれだと大怪我します。

予算は何となくではなく客観的に予算を決めましょう。なぜなら、予算設定を間違ったために、あとになってしわ寄せが来てしまうケースがあまりにも多いからです。

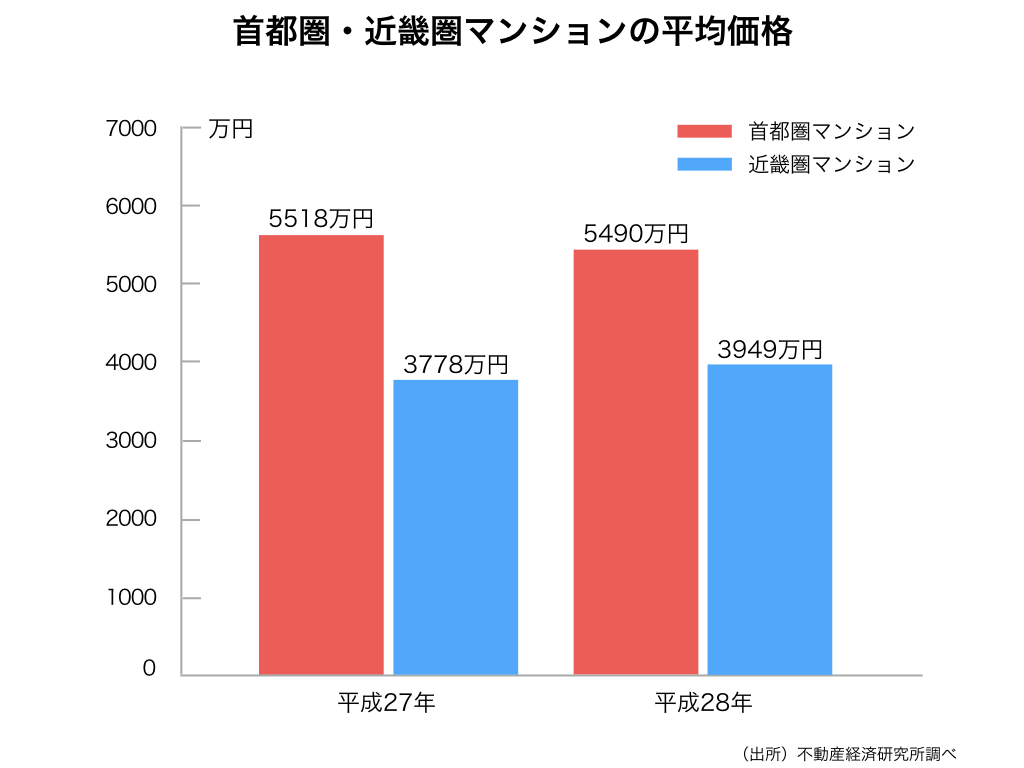

たとえば、東京都の平均年収で使える住宅予算(4人暮らし)は2,900万円ですが、首都圏で販売されている物件価格は平均5490万円(平成28年)です。

つまり、およそ2500万円分の犠牲をどこかで支払っているんですね。その顕著な項目が、購入時には見えていない「老後資金」と「奨学金」です。

背伸びした予算を設定してしまったばかりに、将来の老後資金が足りなくなってしまったり、子供の教育費が足りずに奨学金を利用したことで子供が就職してから奨学金の返済に追われてしまったりという話はよく聞きます。

家族のために目一杯の家を買った(つくった)けれど、家族にしわ寄せがいっている…これでは本末転倒ですよね。

失敗2を回避するには?

住宅予算は、感覚的に決めないようにしましょう。客観的な第三者に算出してもらうことをおすすめします。なかでもファイナンシャルプランナー(FP)さんにお願いすると良いでしょう。これからの人生のライフプランを作成しながら、住宅予算を出してくれます。

ただし、ファイナンシャルプランナー(FP)さん選びで注意していただきたいのは、物件ありきではなく、人生ありきで考えてくる人にお願いすることです。

物件ありきの住宅予算とは?

「この物件を買えますか?」「住宅予算4,000万円は大丈夫ですか?」という問いに対して、YESかNOで回答するFPさんはおすすめできません。なぜなら、住宅以外の予算を削れば買えると計算する人がわりと多いからです。

たとえば、老後をギリギリで暮らし、旅行や趣味もできるだけ我慢して、これからの人生を家のために捧げれば買えるという計算です。これでは家を買うことによって不自由になってしまいます。

人生ありきの住宅予算とは?

人生ありきで考えてくれるFPさんは、YESかNOで答えません。人生で大切にしていること・老後のライフスタイル・旅行や趣味…などのヒアリングをしっかりしてくれます。

住宅予算だけではなく、人生全体で見たときに必要な資金のバランスを踏まえて提案をしてくれるのです。そのため、趣味や旅行など何かを犠牲にすることなく、必要な資金を残した上で「何千万円までなら安心ですよ」といった回答をしてくれます。

自分の年収から目安となる住宅ローンの金額を確認したい方は【年収別】住宅ローン目安表!その予算で住めるエリアは?広さは?をご覧ください。

悪い物件を買ってしまった…

中古マンションは耐震や耐久性が心配ですよね。家のなかはリノベーションで良くなったとしても、建物本体に問題がある場合は元も子もありません。

物件検索サイトで家を探すとき、少しでも”良い”物件を見つけようと「築浅」を重視していませんか?しかし建物の耐震や耐久性に影響するのは、「築年数」よりも「管理・修繕状況」です。

国土交通省がまとめた「RC造(コンクリート)の寿命に係る既住の研究例」によれば、「鉄筋コンクリート造建物の物理的寿命を117年と推定」飯塚裕1979(「建築の維持管理」鹿島出版会)となっており、十分に100年は超える耐久性があるものと考えられています。

実際に、ニューヨークにある「エンバイア・ステート・ビル」は、1931年に建てられていますが、いまなお摩天楼を見下ろす超高層ビルです。

ただし、この場合「しっかりと管理されている」ことが前提です。管理がおろそかになれば、コンクリートの中がボロボロになり、耐久性や耐震性は著しく低下します。

注意してほしいのは、「築浅」だからといって、管理が良いわけではない、ということです。むしろ、築15年以降のマンションの方が安心な場合もあります。

なぜなら、マンションの管理・修繕というのは、だいたい15年くらいで一巡します。この15年をしっかり管理したマンションは、このまま管理される傾向にあります。一方で、この15年の間の管理がおろそかになっているマンションは、耐久性や耐震性に不安が残ります。

そして、15年より築浅のマンションは、これからしっかり管理するかもしれないし、しないかもしれない。実績がないので誰にもわかりません。ある意味ギャンブルです。

さらにマンションを購入した場合には、建物の維持・管理のために「管理費」「修繕積立金」というものを毎月支払う必要があります。しっかりと管理されていないマンションの場合は、これらの資金が十分にないことも多く、住んでから値上げを要求されてしまうケースもあるので要注意です。

失敗3を回避するには?

築浅のマンションは見た目が綺麗ですよね。でも、これから20-30年も経てば、立派な中古マンションです。築浅や見た目にとらわれず、しっかり「管理・修繕」されているか、これからも「管理・修繕」していく計画があるかを見極めることが重要です。

では、どうのように見極めればいいのでしょう?それには次の項目である「会社選びで失敗しないこと」です。

マンションの寿命についてより詳しく知りたい方は、中古マンションは何年住める?「寿命と建て替え」3つのポイントをご覧ください。

会社選びを間違えて台なしになる…

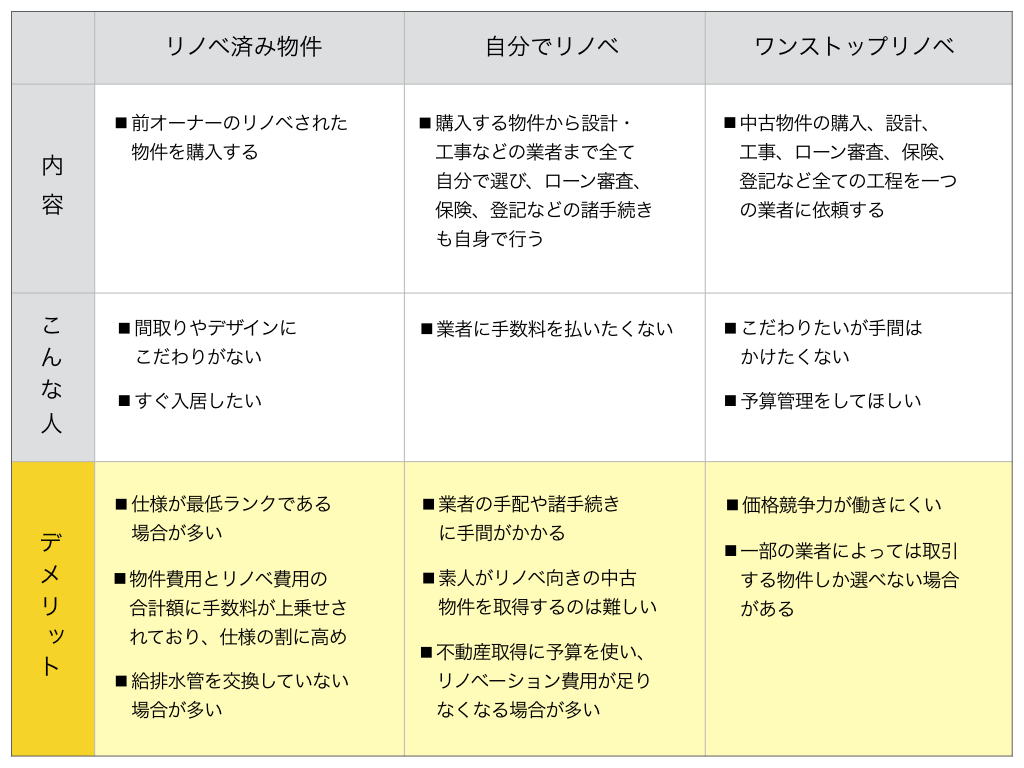

リノベーションを依頼する会社選びを間違えると、思い通りの空間にはなりません。なぜなら、リノベーションのパターンによって進む道が変わるからです。あなたにはどのリノベーションが最適なのかを判断して選びましょう。

たとえば、リノベーション方法としては、大きく分けると3つのパターンがあります。

リノベーションで理想の家づくりをしたいという方は、ワンストップリノベーションをお勧めします。なぜなら、中古を買ってリノベーションというのは、不動産・設計・工事の一気通貫プロジェクトだからです。

不動産屋さんは、売買のプロではありますが、設計・工事のプロではありません。

設計士さんは、設計のプロではありますが、不動産・工事のプロではありません。

工務店さんは、工事のプロではありますが、不動産・設計のプロではありません。

ワンストップリノベ会社の場合、物件探しの段階で建物調査をする会社もあります。リノベーションの知識も持ち合わせたプロが、リノベに適した管理状態の良い物件を案内してくれるので安心感があります。

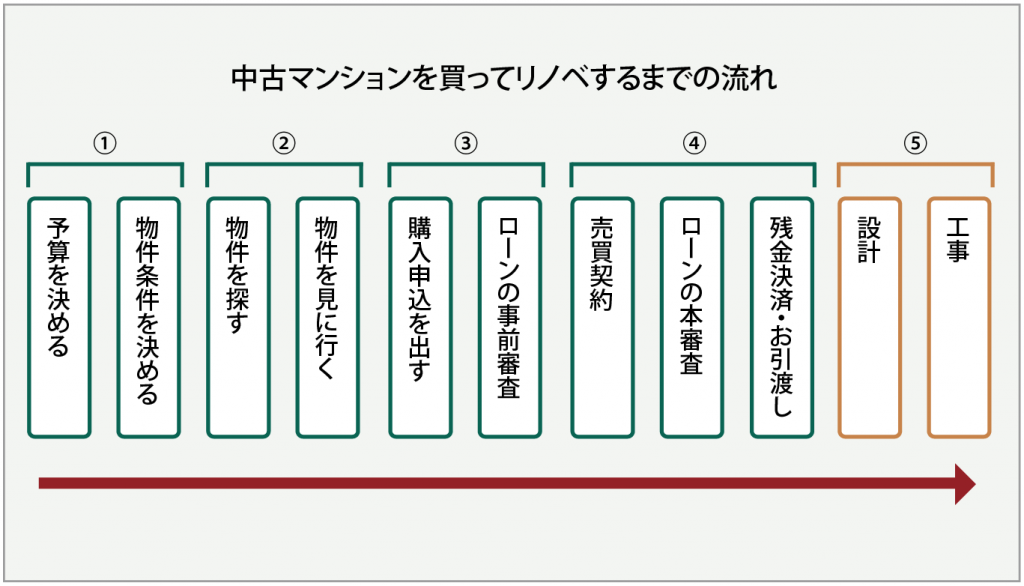

下記の図は中古マンションを買ってリノベーションをする際の流れを表したものです。

「自分でリノベ」のように、あなたが全て把握して各業者に指示できれば、大丈夫かもしれません。

ただし、今から学び、実践して、各セクションでプロ品質レベルになるには、相当の時間と覚悟が必要でしょう。つまり、現実的には難しいと言えます。(仕上がりや安心性にこだわらなければ可能です)

その点、すべての段階で意思疎通ができ、責任を持って伴走してくれるワンストップリノベの会社ならば、効率よく理想の住まいをつくることができると言えるでしょう。

失敗4を回避するには?

リノベーションで理想の住まいを叶えたい方は、ワンストップリノベーションを選ぶと良いでしょう。

詳しくは「リノベーション会社の見分け方について詳しく説明している記事https://www.zerorenovation.com/blog/company-comparison/」をご覧ください。

設計士(建築士)の実力がない/相性が合わない…

リノベーションのデザインがうまくいくかどうかの最たる要素はなんだと思いますか?ズバリ「あなたと設計士の相性」と「そもそもの設計士の実力」です。

なぜなら、設計士との相性が悪い場合、なかなか本音を言えません。あるいは、自身の本音を引き出してもらえません。そうなると、細かいことを伝えられず、どこか心にモヤモヤを抱えたまま進むことになります。そうやって完成した空間は、やはり満足度が低いです。

また、設計士の実力が不足している場合も、そもそもアイデアの引き出しが少ないため、ピタッとイメージどおりにはならないかもしれません。とはいえ、コロコロと設計士(建築士)をチェンジすることは現実的ではありませんよね。その都度、お金もかかかりますし、そもそも言いづらいということもあるかと思います。

では、どうやったら相性の良い、実力ある設計士(建築士)さんと出会えるのでしょうか?

失敗5を回避するには?

まずはホームページの施工事例を見ましょう。ポイントは、バリエーションの豊富さです。なぜなら、その会社の対応力やカバー範囲がわかるからです。

次に、セミナーや個別相談などに参加して、その会社のスタッフの雰囲気と相性が合うかも確認するとよいでしょう。

見えない箇所からトラブルが発生する…

中古のマンションでも、見た目が綺麗ならそのまま住めるかも…と思うかもしれません。しかし、見えない部分の造りが古かったり、傷んでいたりすることで多額の弁償にまで発展してしまう可能性があることをご存知ですか?

特に、床下の「給水・給湯管・排水管の老朽化」は見えないので注意が必要。なぜなら、老朽化により漏水しやすくなっていることが多いからです。

実際、老朽化した給排水管から知らないうちに漏水し、下階の住人とトラブルになることはあります。そして「漏水を起こした部屋の区分所有者」が責任をとらなければなりません。

そうなった場合、まず原因になっていそうな床を壊し、配管をすぐに直す必要があります。さらに、迷惑をかけた下階を原状回復する工事、壊れた家財などを弁償する義務もあります。

もし保険等に入っていなければ、 100万円単位の実費負担が発生することもあります。それに加え、マンション内の人間関係がぎくしゃくしてしまう恐れもあります。

失敗6を回避するには?

リノベーションする場合は、配管を交換することをおすすめします。古い配管を全て新しくすることで「安心」を得られます。ただし、配管工事は難度が高いので、スケルトンリノベーションを得意とする会社に依頼しましょう。

工事の仕上がりがイメージと異なる…

新築マンションとはことなり、中古マンションはコンクリートがやや変形していたりするので、新築時のように、ピタッと寸分狂わずに仕上げるのはかなり難しいです。そこは、あらかじめ理解しておくと良いでしょう。

問題なのは、設計の打ち合わせの際にはイメージどおりのプランができたのに、いざ工事に入るとイメージ(壁の色やキッチンの高さなど)と違う、となったときです。

完成してから「イメージと違う」となってもやれることに限界があります。場合によっては、追加費用が必要になります。

失敗7を回避するには?

完成するまで「待ち」の状態ではなく、積極的に現場に絡んでいくことをおすすめします。また設計士さんや現場監督さんから定期的に現場状況を画像で共有してもらうようにしましょう。

理想の住まいをつくるというのは、チームで協力して進めるひとつのプロジェクトです。ぜひチームメンバーと絆をつくり協力してマイホームをつくってみてはいかがでしょうか。

まとめ

本記事で紹介したよくある失敗例に対する回避策をおさらいしておきます。

- 最終的に家をどうしたいかの目的(ゴール)を明確にする

- 住宅予算は、客観的な第三者に算出してもらうのがベスト

- 築浅や見た目にとらわれず、しっかり「管理・修繕」されているかを見極める

- 中古を買ってリノベーションするなら、ワンストップリノベーションを会社を検討する

- 施工事例の実績を見たり、実際に会って設計士との相性を確かめる

- ケチらずに配管は必ず交換する

- 定期的に工事中の現場の様子を画像で共有してもらう

上記を参考に、後悔のないリノベーションと理想の暮らしを手に入れられることを願っています!

関連:中古マンションのリノベーションについて詳しく説明している記事

関連:中古戸建てのリノベーションについて詳しく説明している記事

築50年の中古マンションを買っても大丈夫?

きちんとメンテナンスがされている物件であれば購入して問題ありません。耐震や耐久性に影響するのは、「築年数」よりも「管理・修繕状況」です。管理状態がいい物件であれば、耐久性が100年を超えることもあります。詳しくは「悪い物件を買ってしまった…」をご覧ください。

会社選びで失敗しないためには?

中古マンションを買ってリノベーションを考えている方は、ワンストップリノベーションの会社をおすすめします。物件購入からリノベーションの設計・施工までを一貫して依頼することができるからです。詳しくは「会社選びを間違えて台なしになる…」をご覧ください。